地籍調査を実施するときの土地所有者の意識を調査するため,全国測量技術大会2005シンポジウム都市再生街区基本調査において,その参加者を被験者として本アンケート調査を実施した.

質問項目は表-1のとおりである.自分の土地に対して地籍調査が実施されるとしたらどう思うかについて,「全くそう思わない」を1,「あまりそう思わない」を2,「どちらともいえない」を3,「ややそう思う」を4,「とてもそう思う」を5とする5件尺度法で質問した.

表-1 質問項目

| V1 |

「先に境界杭の設置場所を決めさせてください.測量して土地の面積がわかるのはその後です.」というのでは,境界の位置について同意しづらい |

| V2 |

建築や固定資産税,登記などがどうなってしまうのか良く分からないので,地籍調査の立会の依頼が市町村から届いたら不安になると思う |

| V3 |

「不動産登記法の筆界,道路法の道路区域,私法上の所有権界はそれぞれ根拠法が異なる別物なのです.私法上の所有権界のことは別として,今回は筆界を確認させてください.」と行政担当者に言われても,素直に納得できない |

| V4 |

近隣のことに配慮すると,地籍調査の立会いのときにあまり強く自己主張をすることができないと思う |

| V5 |

地籍調査で土地の境界を確認することになると,自分が土地を所有しているところでは,隣や道路反対側の土地所有者との仲が悪くなると思う |

| V6 |

地籍調査によって境界や面積が測量済みであれば,土地の売買や相続の際に測量代がかからないか安くなるので,国民負担の減少になると思う |

| V7 |

地籍調査によって土地の境界や面積がはっきりとすれば,用地買収を伴う公共事業がより早く進むようになると思う |

| V8 |

登記所に備え付けの地図や地方公共団体の道路台帳の電子化が進むと,登記や建築確認申請,道路占用許可申請に要する時間が短縮され,行政サービスが改善されると思う |

| V9 |

地籍調査によって確認された面積が土地登記簿の面積よりも狭いと,損をした気分になると思う |

| V10 |

固定資産税の支払いが増えることになっても,地籍調査によって確認された面積が土地登記簿の面積より広いと,得をした気分になると思う |

| V11 |

水道管の建物への引き込み工事やブロック塀の工事で境界杭が亡くなることがあるので,測量図を残しておいた方がよいと思う |

| V12 |

もし土地を買うなら,境界がはっきりとしていない土地よりも,地籍調査等によって境界や面積が確認されている土地を買いたい |

| V13 |

子どもに相続させたり,売ったりすることになる前に,土地の境界をはっきりとさせておきたいと思う |

2.集計結果

2−1.有効回答数

アンケートの配布数の合計は520票であるのに対して,回収した数の合計は309票である(回収率59.4%).表-1の質問項目V1からV13のすべてに回答した有効回答数の合計は303票である(配布数に対する有効回答率は58.3%).

2−2.自己所有地への関心

自己所有地の境界の位置や境界杭の有無を知っているかとの質問に,「全く知らない」,「あまり知らない」,「どちらでもない」と回答した者を自己所有界低関心者とし,「やや知っている」,「よく知っている」と回答した者を自己所有界高関心者とする.

職業,分譲マンションなどの区分所有者か否か,年齢と自己所有界の関心の高低で有効回答者数をクロス集計した結果を表-2に示す.自己所有界の関心の高低と職業とは連関していない.区分所有者よりも非区分所有者の方が自己所有界への関心が高い.ただし約半数の区分所有者が自己所有地の境界の位置や境界杭の有無を知っており,無関心というほどではない.年齢が高い回答者ほど,自己所有界をよく知っていると考えられる.

表-2 自己所有界の関心の高低と区分所有者か否かによる有効回答者数のクロス集計

| |

自己所有界

|

計

|

低関心者

|

高関心者

|

無回答

|

職業

|

測量業・土地家屋調査士業・不動産業・建築業 |

78(34.4%)

|

147(64.7%)

|

2(0.9%)

|

227(100%)

|

| 上記以外の民間会社・公益団体の役員・社員 |

15(42.8%)

|

19(54.3%)

|

1(2.9%)

|

35(100%)

|

| 公務員・教員 |

12(41.4%)

|

17(58.6%)

|

|

29(100%)

|

| 学生・主婦・無職 |

3(100%)

|

|

|

3(100%)

|

| その他 |

|

4(100%)

|

|

4(100%)

|

| 無回答 |

3(60.0%)

|

2(40.0%)

|

|

5(100%)

|

区分所有

|

非区分所有者 |

65(30.8%)

|

144(68.2%)

|

2(1.0%)

|

211(100%)

|

| 区分所有者 |

46(50.0%)

|

45(48.9%)

|

1(1.1%)

|

92(100%)

|

| 年齢 |

29歳以下 |

27(73.0%)

|

8(21.6%)

|

2(5.4%)

|

37(100%)

|

| 30〜49歳 |

60(36.1%)

|

105(63.3%)

|

1(0.6%)

|

166(100%)

|

| 50歳以上 |

21(22.3%)

|

73(77.7%)

|

|

94(100%)

|

| 無回答 |

3(50.0%)

|

3(50.0%)

|

|

6(100%)

|

計

|

111(36.6%)

|

189(62.4%)

|

3(1.0%)

|

303(100%)

|

2−3.質問項目への回答結果

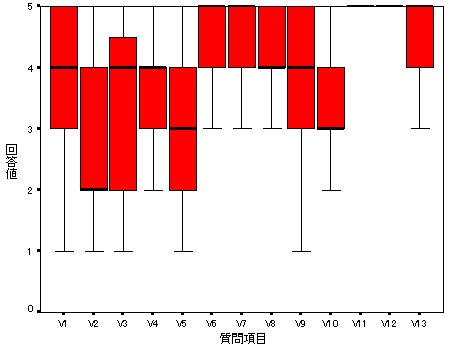

質問項目に対する回答の箱ひげ図を図-1に示す.各質問項目について回答値の小さいものから順位をつけ,回答数の25%の順位にある回答値を箱の下端に,50%の順位にある回答値(中央値)を箱中の横線に,75%の順位にある回答値を箱の上端に示している.箱から伸びるひげの上下端は,外れ値(箱の上下端から箱の長さの1.5倍離れている点)でない回答の最大値または最小値を示している.

質問項目V1からV5では,地籍調査の結果に対する不安感について質問した.これらに対する回答では箱が長い.これらの回答値のばらつきが大きいことを,このことは示している.中央値は2から4となっており,中程度の不安を抱く人が中心になっている.

質問項目V6からV8では,地籍調査の成果に対する期待について質問した.これらに対する回答では箱がやや短く,回答値のばらつきが小さい.また中央値は4から5とやや大きい.所有権移転時の測量費の減少や公共事業の円滑化,行政サービスの改善に地籍調査が有益であるとの期待は,多くの回答者において高いといえる.

質問項目V9からV10では,地籍調査の結果に対する損得感情について質問した.これらに対する回答では,中央値が3から4と大きい.質問項目V10の中央値よりも,質問項目V9の中央値の方が大きいことから,地籍調査によって明らかになった土地の面積が登記簿よりも狭いときに損したと思う度合いの方が,それが広いときに得したと思う度合いよりも強い.このことが地籍調査の難しさに影響していると思われる.

質問項目V11からV13では,自己の所有地の境界が確認済みである場合の安心感について質問した.これらの回答の中央値は5であるとともに,分布のばらつきが極めて小さい.ほとんどの回答者が測量図を残しておいた方がよいと思い,もし土地を買うなら,地籍調査等によって境界や面積が確認されている土地を買いたいと思っている.また,子どもに相続させたり,売ったりすることになる前に,土地の境界をはっきりとさせておきたいとも思っている.

図-1 箱ひげ図

3.まとめ

区分所有者よりも非区分所有者の方が,また高齢者である方が,自己所有界への関心が高いと考えられた.

自己の所有地の境界が確認済みである場合の安心感や地籍調査の成果に対する期待は,どの回答者でも総じて高い.つまり,「測量図を残しておきたい」,「子どもに相続させたり,売ったりすることになる前に,土地の境界をはっきりとさせておきたい」と誰しもが希望している.また,それによって所有権移転時の測量費の減少や公共事業の円滑化,行政サービスの改善に地籍調査が有益であると,多くの回答者が理解を示している.

しかし,地籍調査の結果に対する不安感や損得感情には,回答者によってばらつきがある.新たに土地を買うなら境界や面積が確認されている土地を買いたいと思うが,現に自己が所有している土地の境界を確認するには不安感や損得感情があるのである.また,地籍調査によって明らかになった土地の面積が登記簿よりも狭いときに損したと思う度合いの方が,それが広いときに得したと思う度合いよりも強いことにも調査時には配慮が必要である.